專利侵權分析 是刀也是盾

專利申請提出並在取得專利權後,若專利商品遭他人仿冒,專利權人可以依法提出侵權訴訟。

專利法第58條:發明專利權人,除本法另有規定外,專有排除他人未經其同意而實施該發明之權。

專利權人要對他人提起專利侵權訴訟,主張專利權之前,必須先作專利侵權分析,確定他人的產品是否侵害自己的專利權。

製造商想要切入他人專利產品的市場,必須透過專利侵權分析輔助進行專利迴避設計,避免產品上市後侵害他人專利權。

專利侵權分析,係分析被控侵權對 象是否落入專利權範圍。專利權範圍的認定以公平、合理為考量重點,亦即公平、合理的確定專利權人理當獲得的權利範圍。

確定專利權範圍,必須確定發明人發明了什麼、申請人界定了什麼 及申請人曾主張了什麼,據以建構專利權之文義範圍及均等範圍。

得依說明書確定發明人發明了什麼,得依申請專利範圍確定申請人界定了什麼,但必須從內部證據始能確定申請人曾主張了什麼。

專利權範圍必須落在發明構思的範圍之內;主張的內容會限縮專利權範圍,包括文義範圍及均等範圍。

專利侵權判斷要點

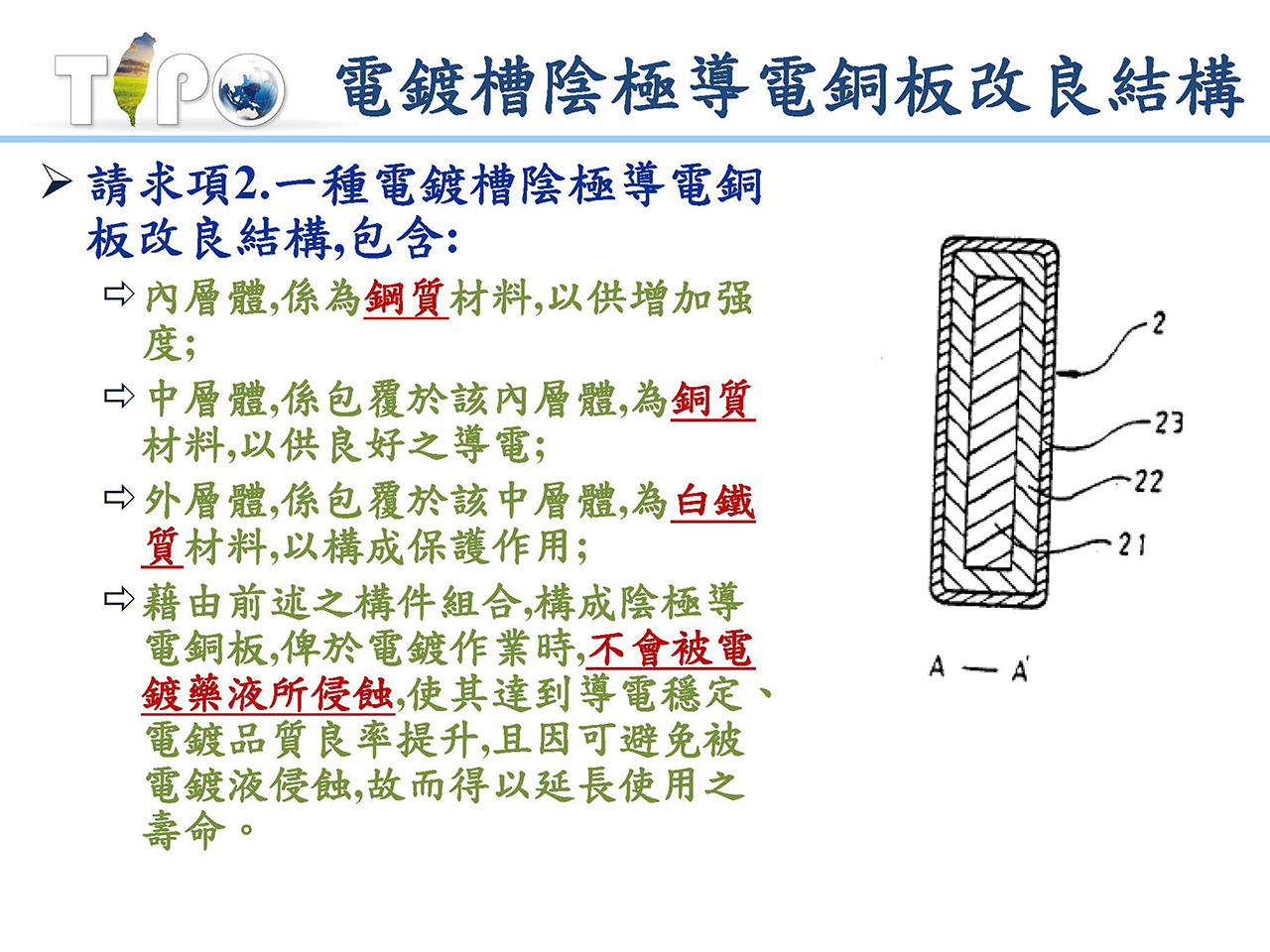

判斷被控侵權對象是否侵害發明、新型專利權時,第一步先解釋請求項,第二步再將解釋後之請求項與被控侵權對象進行比對,以判斷被控侵權對象是否構成文義侵權或均等侵權,其比對方式係分別解析系爭專利之請求項的技術特徵及被控侵權對象對應之技術內容,再分別進行比對。

- 解析系爭專利之請求項的技術特徵-依請求項之文字記載,將其中 能夠獨立執行特定功能、得到特定結果之元件、成分、步驟或其間之關係等設定 為「技術特徵」。

- 解析被控侵權對象之技術內容,必須與系爭專利經解析後之請求項的技術特徵相對應,至於被控侵權對象中與系爭專利之請求項的技術特徵無關的元件、成分、步驟或其間之關係等,不得納入比對內容,因此無須進行解析。

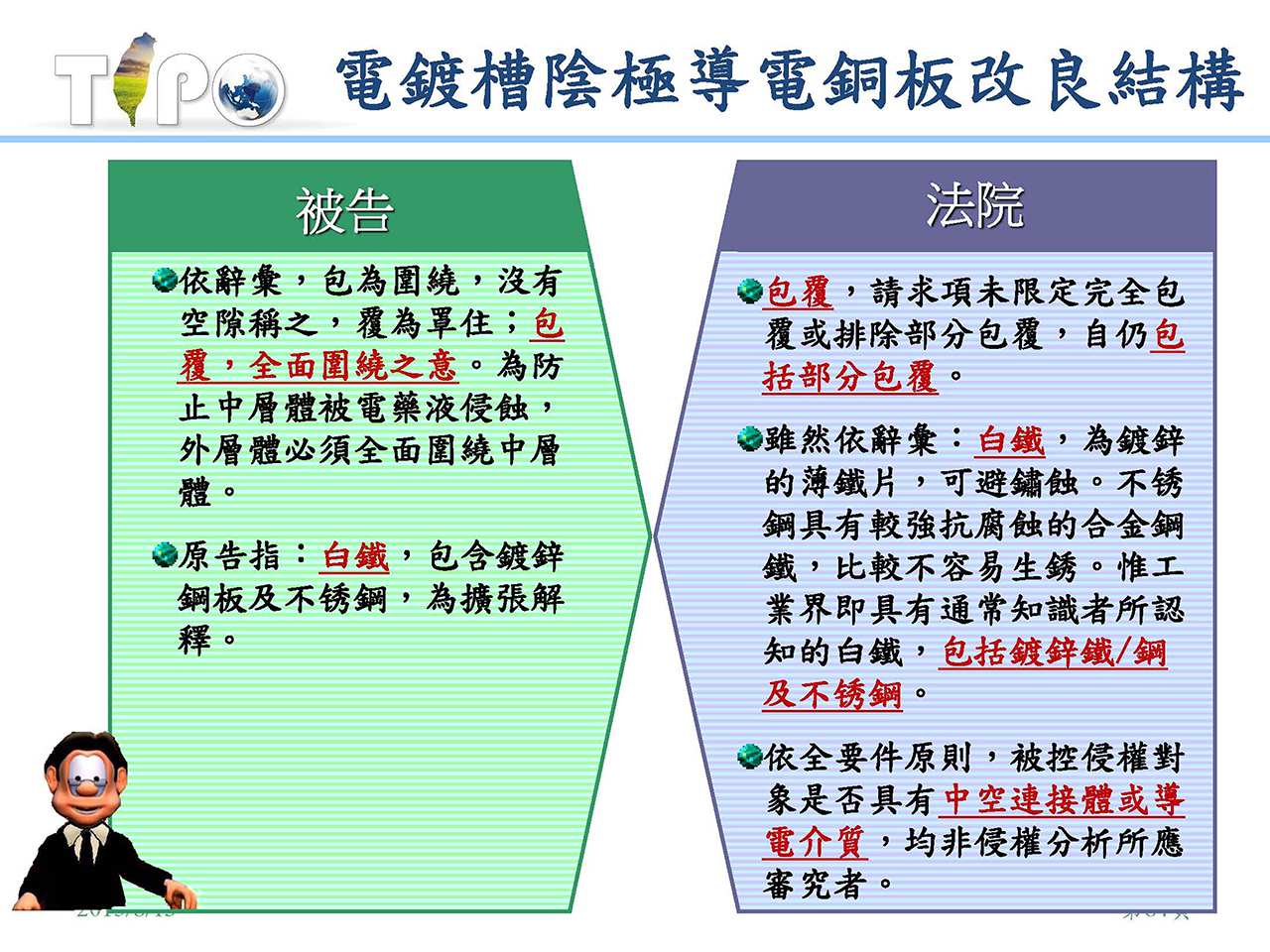

- 文義讀取-係指經解釋後的系爭專利之請求項的每一技術特徵均出現(present) 或存在(exist)於被控侵權對象中,則稱請求項「文義讀取」被控侵權對象或被控侵權對象符合「文義讀取」,應判斷被控侵權對象構成文義侵權。

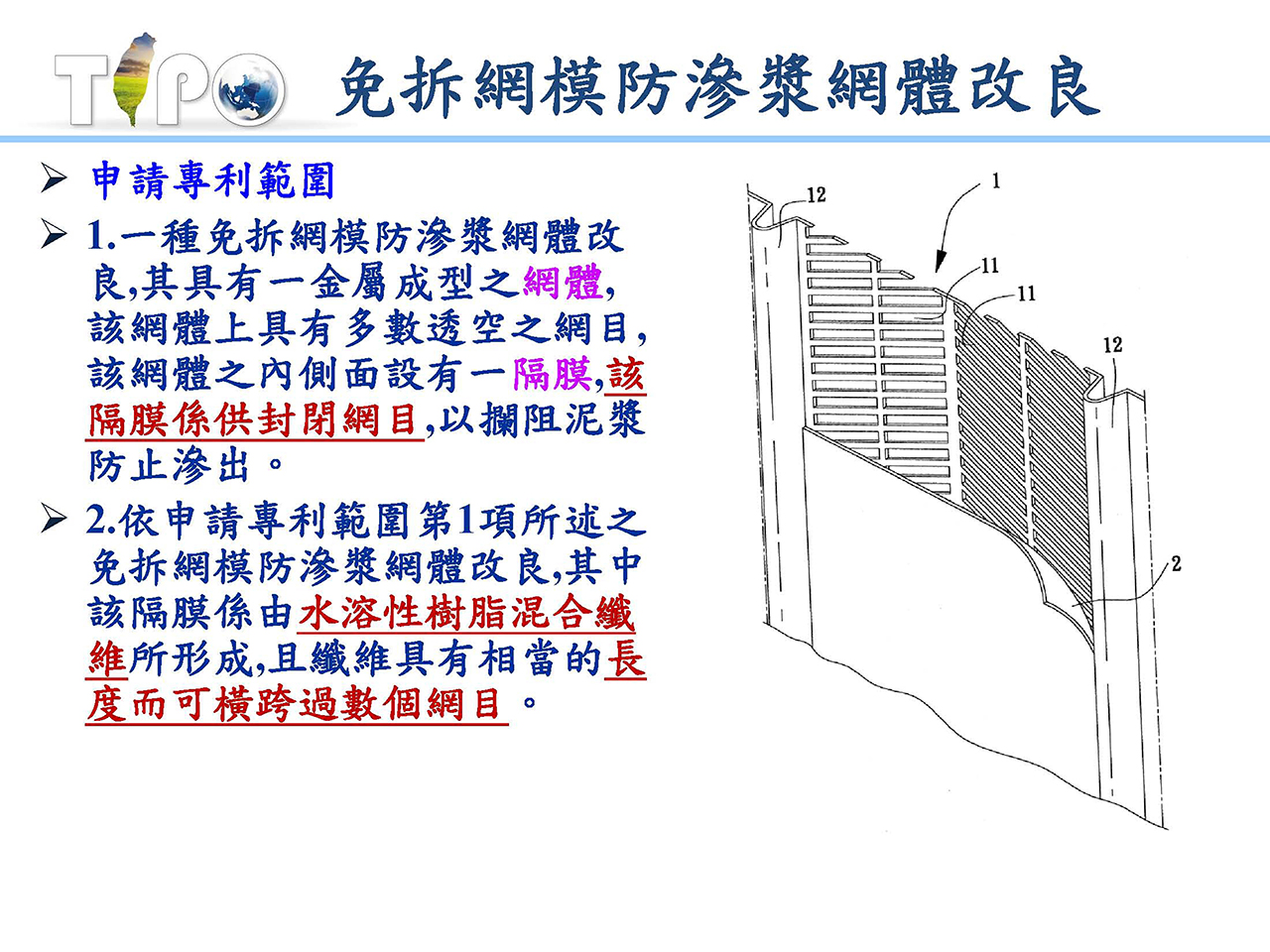

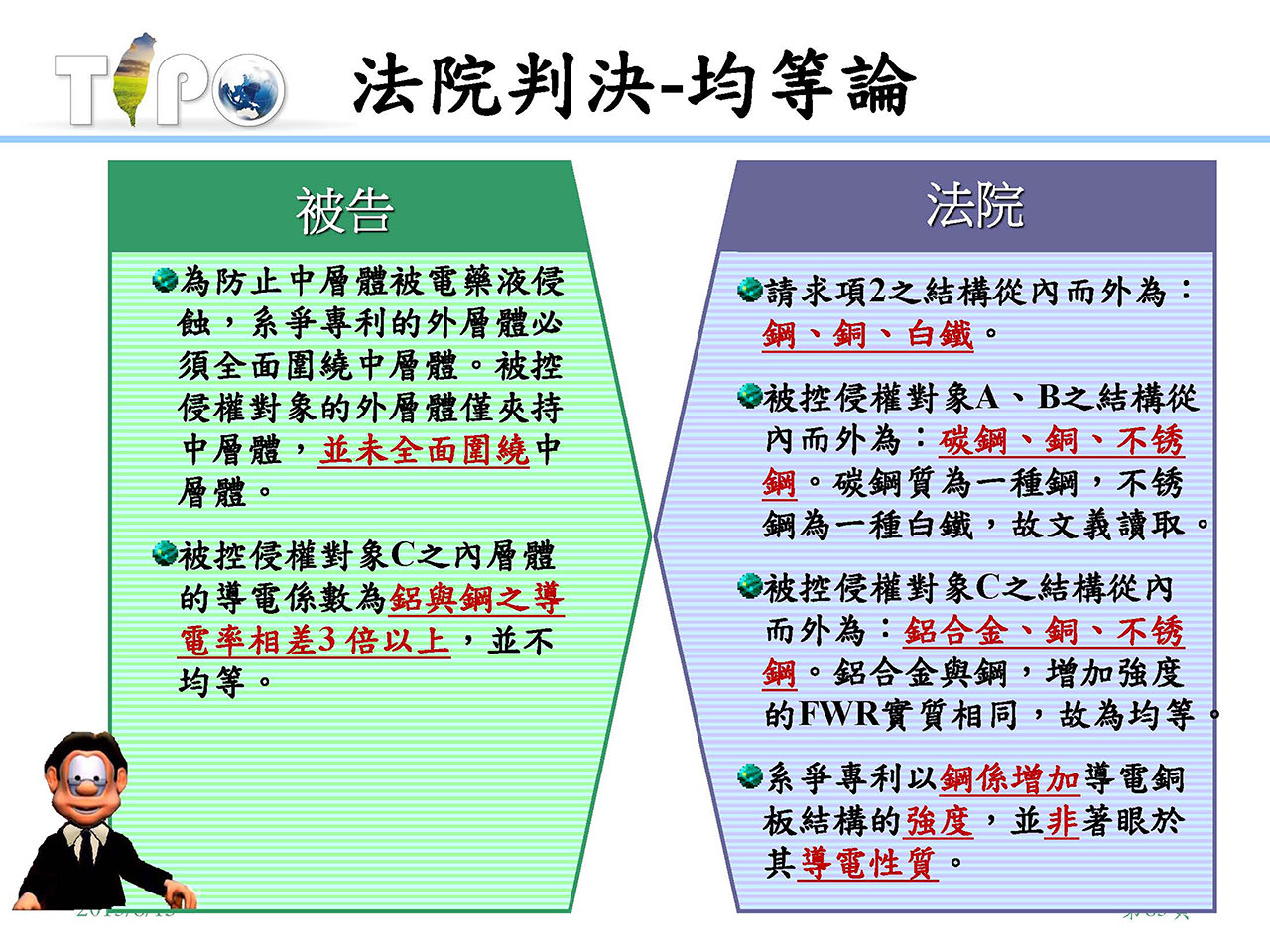

- 均等論(Doctrine of Equivalents) ,係基於保障專利權人之利益,避免他人僅就系爭專利請求項的技術手段作非實質之改變,而規避專利侵權的責任。 均等論之判斷-係針對被控侵權對象與系爭專利之請求項的技術特徵不相同的部分進行比對,斷被控侵權對象與系爭專利之請求項是否具有實質的差異,若二者之間具有實質差異,則不適用均等論,應判斷被控侵權對象不構成均等侵權。反之,若二者之間不具實質差異,且無均等論之限制事項時,則適用均等論,應判斷被控侵權對象構成均等侵權。

均等論之限制事項,包括:全要件原則、申請歷史禁反言、先前技術阻卻及貢獻原則。

全要件原則(All-Elements Rule / All-Limitations Rule) ,係指被控侵權對象應包含經解析後的系爭專利之請求項的每一技術特徵,亦即經解析後的系爭專利之請求項的每一技術特徵,無論是相同的技術特徵或均等的技術特徵,必須出現(present)或存在(exist)於被控侵權對象中,被控侵權對象始可能構成侵權。

判斷被控侵權對象是否構成均等侵權,應於判斷不符合文義讀取之後,針對被控侵權對象與系爭專利之請求項的不相同之各個技術特徵,逐一判斷其是否為均等之技術特徵。若被控侵權對象欠缺系爭專利之請求項的一個以上之技術特徵, 或有一個以上對應之技術特徵不相同且不均等,即不符合全要件原則,應判斷不適用均等論,被控侵權對象不構成均等侵權。

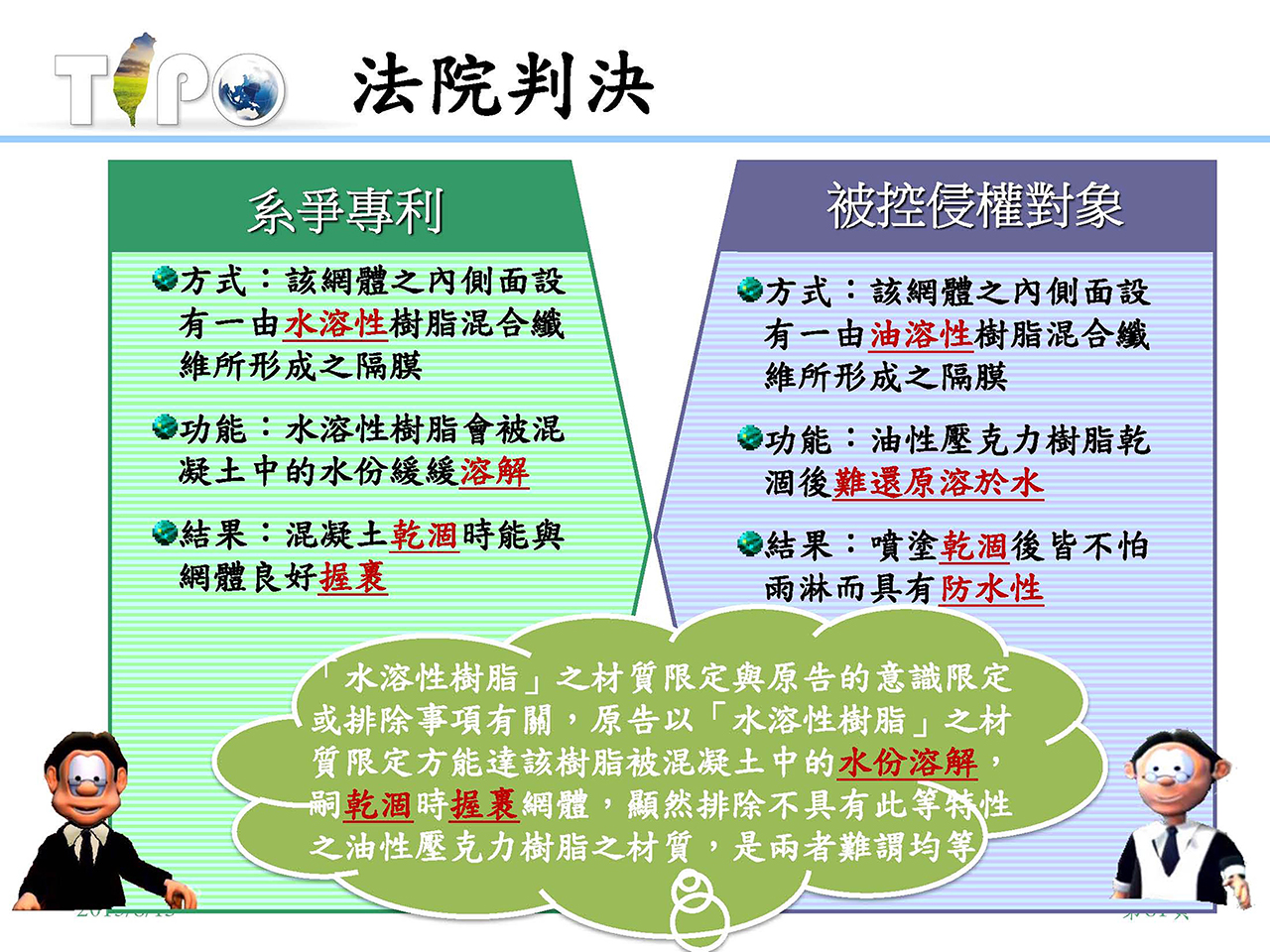

申請歷史禁反言(Prosecution history estoppel),又稱為「申請檔案禁反言」(file wrapper estoppel),簡稱 「禁反言」,係指專利權人於專利申請過程或維護專利過程中所為之修正、更正或 申復,若導致限縮專利權範圍,則不得再藉由均等論而重為主張其已放棄之專利權。

先前技術阻卻,係指專利權範圍不得藉由均等論而擴大涵蓋至與單一先前技術相同或為依單一先前技術所能輕易完成者。

貢獻原則,係指於系爭專利之說明書或圖式中有揭露但並未記載於請求項的技術手段,應被視為貢獻給公眾,專利權人不得以均等論重為主張其原可於系爭專利之請求項中申請卻未申請之技術手段。

案例說明

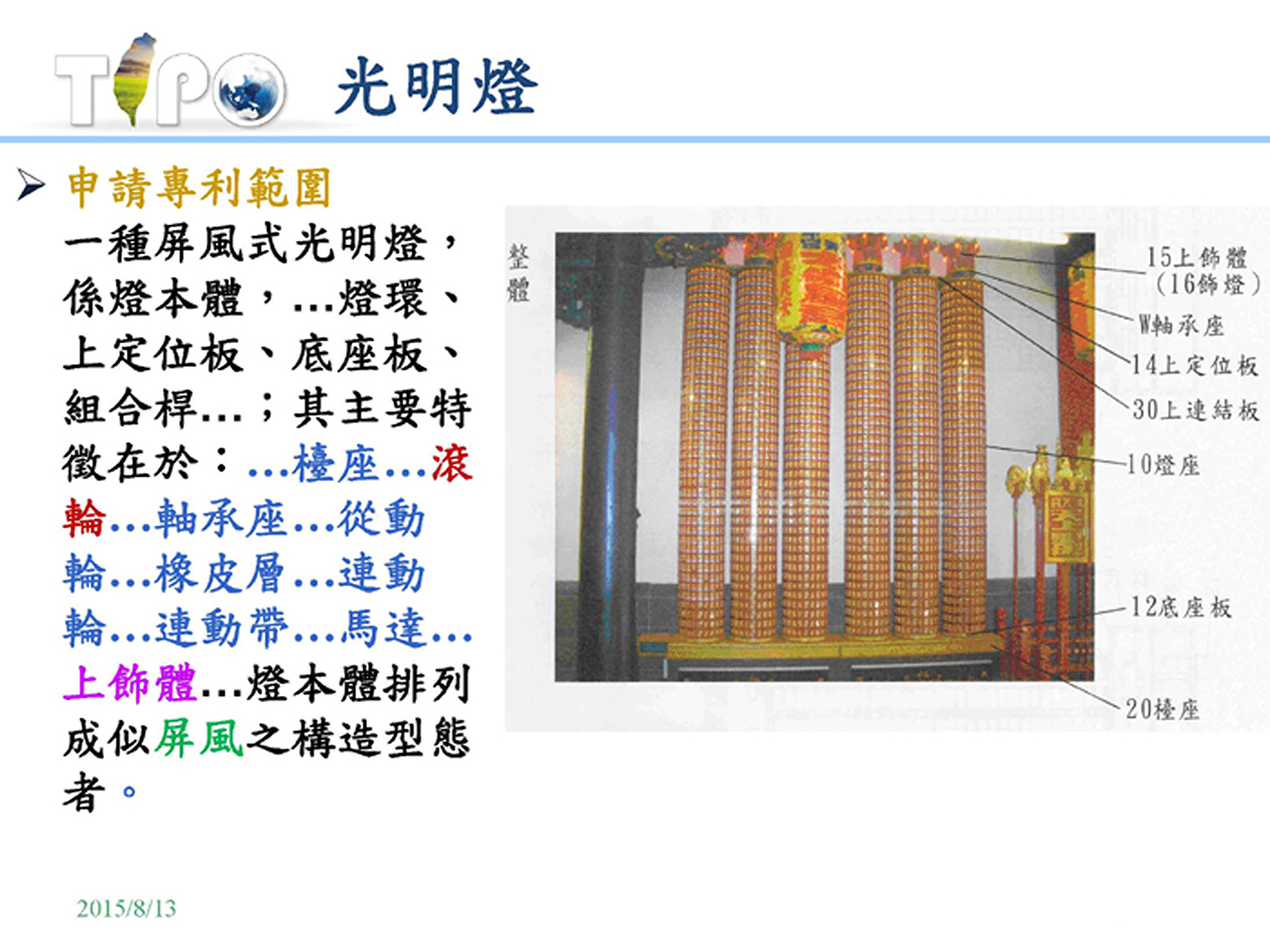

案例1

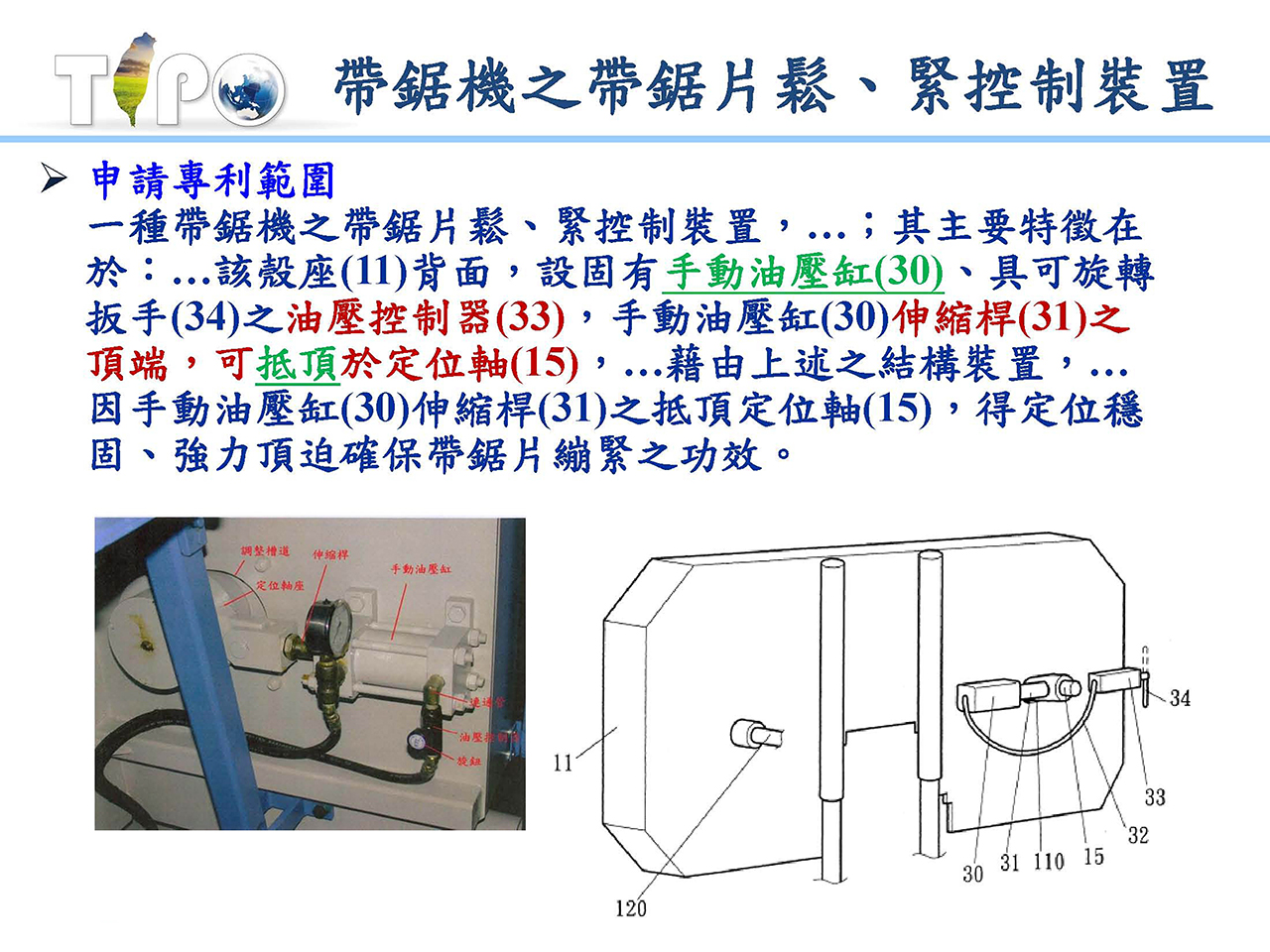

案例2

案例3

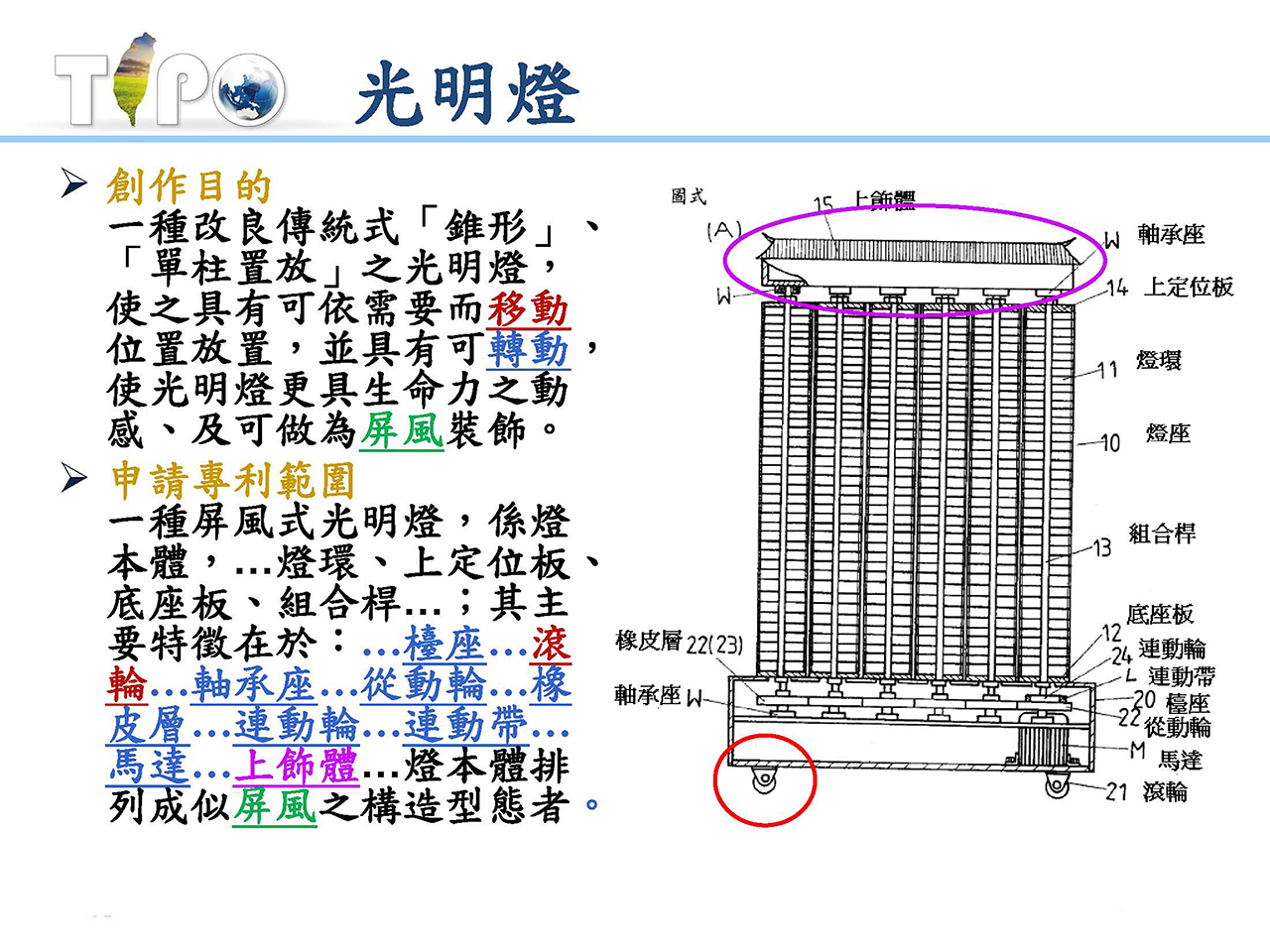

案例4

案例5