壹、元宇宙能不能申請設計專利?

儘管元宇宙的概念十分抽象,但不可諱言的是,元宇宙必須由二個要素所構成。其一是硬體裝置;包括以電子為主的半導體和資訊裝置;其二是軟體所建構而成的虛擬世界,這其中還包含許多數位設計的內容。

鑒於設計專利保護的是可透過視覺呈現的人造物外觀,前段「人造物」在過往必須是在實體世界佔有一定物理空間的有體物,因此硬體外觀(例如 VR 眼鏡)本當就能作為設計專利保護標的。相較之下, 由於數位設計不具備三度空間特定型態,因此早前不論是雷射動畫、電腦動畫或電腦字型都會因不具「物品性」而無法成為設計專利保護標的。然為配合國內產業政策及國際設計保護趨勢之需求,我國在100 年專利法修正時爰將設計專利保護標的擴張至圖像設計,自此設計專利正式開啟保護硬體及軟體外觀之濫觴。

值得一提的是,由於設計專利保護的是只能「眼見為憑」的外觀, 未來各國設計專利改革趨勢應該會與人類的顯示技術脫不了關係,例如我國在 100 年專利法修正時,顯示圖像設計的硬體以螢幕為主流,因此我國當時將圖像設計所應用的物品界定成「顯示器」或「螢幕」。但隨著顯示技術的進步,未來顯示數位設計的裝置會進化到全像投影 (Hologram)技術,進而讓硬體裝置朝著微小化,甚至無法辨識的目標邁進。因此,我國在 109 年透過審查基準的修訂基於「電腦程式產品」係產生數位設計的源頭,把圖像設計所應用的物品擴展到「電腦程式產品」,但這不代表設計專利能保護著作權法第 5 條第 1 項所稱的「電腦程式著作」;因為設計專利所保護的是電腦程式所產生的視覺結果,例如電腦圖像、圖形化使用者介面,這和「電腦程式著作」強調的是程式指令部分有很大的區別。

綜上所述,依據現行實務,不論是顯示元宇宙的硬體外觀或數位設計,只要是能透過工業或手工製造的產品(含電腦程式產品)外觀, 在我國皆可成為設計專利保護標的,其中,顯示元宇宙的硬體外觀以物品設計(例如 VR 眼鏡)來保護;顯示元宇宙的數位設計以圖像設計(例如 NFT 外觀)來保護。

貳、元宇宙設計專利的申請與審查

一、 申請

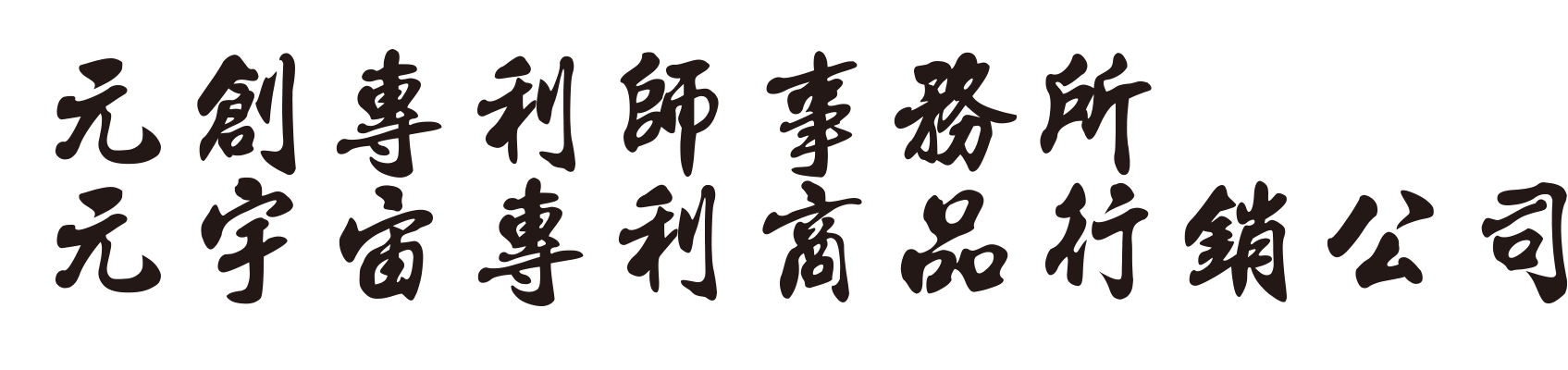

礙於國內外申請元宇宙設計專利的件數並不多見,因此本報告僅能就一些零星個案中整理出元宇宙大致上可分成圖 1 所示的「虛擬空間」、「虛擬物品」與「人機介面」。前揭虛擬空間指的是元宇宙概念中的虛擬空間外觀,在申請上其實可比照申請室內設計專利的手法呈現;虛擬物品指的是虛擬世界的物品,這其中還會包括現在很夯的NFT 或遊戲寶物等,在申請上可比照申請物品設計專利的手法呈現; 人機介面是使用者和元宇宙溝通的橋樑,舉凡控制操作都會在這個範疇中,申請時可比照圖像設計中的圖形化使用者介面來呈現。

元宇宙設計專利的申請類型

綜上所述,以元宇宙的數位設計提出申請,在圖式呈現其實都 有前例可循,唯一要注意的是應用的物品必須記載為「電腦程式產品」, 而不是實體物品(例如「巴士內部」或「地球儀」),這部分和商標指定商品類別的概念雷同,而且從近來美國設計專利的判決實務來看1, 設計名稱對於設計專利的權利解釋扮演著愈趨重要的角色。

二、 審查

依據我國專利法規定,設計專利應審酌的事項包含設計定義、產業利用性、新穎性及創作性要件,其中對於新穎性及非創作容易性的審查則需要透過檢索先前技藝來達成,也是和元宇宙設計專利的審查比較相關的部分。

(一) 新穎性

按我國專利法第 122 條第 1 項規定,申請專利之設計於申請前有相同或近似之設計已見於刊物、已公開實施或已為公眾所知悉者,不具新穎性。相同設計係指「相同外觀應用於相同物品」;近似設計係指「相同外觀應用於近似物品」、「近似外觀應用於相同物品」、「近似外觀應用於近似物品」。對於物品的相同、近似判斷則應模擬普通消費者使用的實際情況,並考量商品產銷及選購之狀況,判斷物品用途、功能是否相近。

(二) 創作性

創作性之審查係以該設計所屬技藝領域中具有通常知識者為基礎,並參酌申請時的通常知識,而能將該先前技藝以模仿、轉用、置換、組合等簡易之設計手法完成申請專利之設計,若未產生特異之視覺效果者,應認定為易於思及之設計。

如果申請人將上述三種元宇宙設計專利類型(虛擬空間、虛擬物品與人機介面)向我國提出申請,在創作性的判斷上會有很高機率面臨到有人將實體世界的室內設計或物品外觀轉用到電腦程式產品,不過就如同前述將「汽車」轉用到「玩具車」的概念一樣,對於數位設計所屬技藝領域具有通常知識者而言,把實體世界的外觀轉用到虛擬世界應該是稀鬆平常之事(例如把 F1 方程式賽車轉用到電玩賽車遊戲),因此如果有人把相同的「汽車」外觀轉用到元宇宙的「虛擬汽車」,並以「電腦程式產品之圖像」提出申請的話,「汽車」應可作為「虛擬汽車」不具創作性的核駁引證。

參、元宇宙設計專利權效力

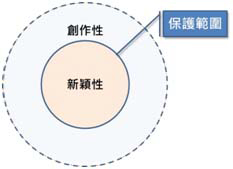

我國設計專利權效力係規範於專利法第 136 條第 1 項:「設計專利權人,除本法另有規定外,專有排除他人未經其同意而實施該設計或近似該設計之權。」由於我國專利法並未就專利權效力(近似設計) 的判斷為進一步說明,故本報告以 105 年版專利侵權判斷要點進行解釋,其指出設計專利之侵權判斷,應判斷被控侵權對象與系爭專利是否為相同或近似物品、及是否為相同或近似之外觀11。而對於物品的相同、近似判斷,主要是模擬普通消費者使用的實際選購、使用商品的情況及商品的產銷狀況,以物品的用途作為判斷依據,例如蠟筆與口紅,前者為繪畫用途,後者為化妝用途,二者用途明顯不同,非屬近似物品12。準此,我國設計專利的新穎性要件相當於保護範圍之判斷(圖 3),也就是可證系爭設計不具新穎性之先前技藝,當成為被控侵權對象時也會落入系爭設計的保護範圍。

我國設計專利實體要件與保護範圍對照圖

若以前揭元宇宙的三種類型(虛擬空間、虛擬物品與人機介面) 在我國取得設計專利保護者,鑒於外觀係用於「電腦程式產品」之故, 因此其專利權效力僅能及於透過電腦程式所產生的虛擬外觀,但不及於實體外觀,例如將「虛擬汽車」以「電腦程式產品之圖像」取得保護者,其專利權效力理當可及於「NFT 汽車」或「電玩遊戲中的汽車」這類虛擬物品;但無法及於「汽車」或「玩具車」這類實體物品,因此,當創作者就「汽車」外觀申請設計專利時,若想要避免他人將「汽車」外觀轉用到虛擬世界中的NFT 或電玩遊戲時,在我國仍應同時就實體與虛擬物品提出申請,方屬周延。